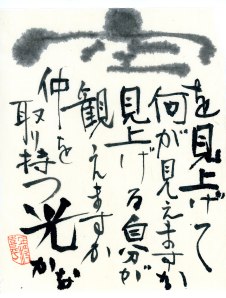

また筆で描いた。一月前に投稿した記事「今朝の新聞科学記事に驚いたー相対論と隕石ー」を今見てくれる人がいる。その記事を読んだら、また説明したくなった。『特殊相対性理論』は光や観測者の速度を定義する「空間」を明確にしていない点が致命的である。光の『光路』と『光速度一定』と言う意味を明確に定義しなければ、光について論議できない。光は決して、人間が主体的に判断できる程、人間に都合よく振舞わない。上の筆字で、「見上げる自分が観えますか」は自然はあくまでも観測者に都合よく存在していないと言う意味である。観測者が観測する空間は、観測者が思う程に静止した空間ではありません。上空を見上げても、その空は静止空間ではない。観測者の自分は地球星の一点に居る。地球は公転と自転をしている。何に対して運動しているのだろうか。何時如何なる時でも、観測者の自分は地球の運動の上に存在している。地球が運動していると言うその「空間」はどのように認識出来るか。が大問題なのである。自分が見上げる空の意味は、地球が運動しているその運動速度を定義する「空間」を認識できなければ、自分が空間に対してどのような関係にあるかを理解できないのである。観測者は自分の足元を確定できないのである。その地球が運動していると確定できる空間を認識出来れば、空を見上げたときの『光』の意味を理解する可能性が生まれる。その「空間」こそ光の速度や光路が定義される空間なのである。それを『光規定空間』と私は定義付けている。地球の自転・公転はもとより、その中心の太陽も運動していないとは決めつけられないのである。天体は、基本的に回転でその存在を保っていると解釈する。『光規定空間』は言わば『絶対静止空間』と言う解釈で捉えて良かろうと思う。

また筆で描いた。一月前に投稿した記事「今朝の新聞科学記事に驚いたー相対論と隕石ー」を今見てくれる人がいる。その記事を読んだら、また説明したくなった。『特殊相対性理論』は光や観測者の速度を定義する「空間」を明確にしていない点が致命的である。光の『光路』と『光速度一定』と言う意味を明確に定義しなければ、光について論議できない。光は決して、人間が主体的に判断できる程、人間に都合よく振舞わない。上の筆字で、「見上げる自分が観えますか」は自然はあくまでも観測者に都合よく存在していないと言う意味である。観測者が観測する空間は、観測者が思う程に静止した空間ではありません。上空を見上げても、その空は静止空間ではない。観測者の自分は地球星の一点に居る。地球は公転と自転をしている。何に対して運動しているのだろうか。何時如何なる時でも、観測者の自分は地球の運動の上に存在している。地球が運動していると言うその「空間」はどのように認識出来るか。が大問題なのである。自分が見上げる空の意味は、地球が運動しているその運動速度を定義する「空間」を認識できなければ、自分が空間に対してどのような関係にあるかを理解できないのである。観測者は自分の足元を確定できないのである。その地球が運動していると確定できる空間を認識出来れば、空を見上げたときの『光』の意味を理解する可能性が生まれる。その「空間」こそ光の速度や光路が定義される空間なのである。それを『光規定空間』と私は定義付けている。地球の自転・公転はもとより、その中心の太陽も運動していないとは決めつけられないのである。天体は、基本的に回転でその存在を保っていると解釈する。『光規定空間』は言わば『絶対静止空間』と言う解釈で捉えて良かろうと思う。

光は一定の光速度c[m/s](空間ベクトル)で直進する。その光は直進する為の伝播媒体(エーテルなどの質量性物質)は不要である。

上の「一定の光速度」と言う意味は光が空間を進む時間とその空間距離の比率を表した言葉であろう。それが常に一定速度である。その速度は光が伝播する光自身が規定する空間の長さと時間から決まるものである。人の観測など何の意味の成さない筈だ。光が決める自然である。もし光源が上の絵図の②のように光規定空間に対して運動していたとすれば、その光源から放射される光が光源の運動には無関係に、光が放射された瞬間から、その光は光源の運動には一切関係なく、独自に光規定空間上を一定の光速度で伝播する筈である。「新聞記事」の宇宙船上からの光の軌跡が舟の速度との関係で解釈されている点が、基本的に間違いである。光は放射瞬時に光源とは無関係な「光路」を伝播する。「直進する」と言う意味も障害物が無い場合には、光規定空間上を一直線で伝播すると言う事である。星の近傍を通過するような場合は、その星が空間の障害物になるから、光は回折して、曲がる現象を呈する。水星の近日点の重力解釈は違うだろう。