この世界に『電荷』は決して存在しない。

(2012/08/03) 追記。以下の記事に対して、現在の「素粒子像」を、『電荷概念』無しで纏めたので追記しておく。素粒子ーその実像ー

私が科学の全世界を相手に挑戦することに成った原点は『電荷』の実像を問 う事であった。物理学に関する『問答』の始まりであった。それは同時に自分自身との戦いを始める事であった。電気磁気学という物理学の中心的基盤がその電荷に論拠を置いて構築されている。その根源的科学常識を疑う言説は、到底科学の世界に受け入れられる筈はなかった。それは『あいつはとうとう狂った』というレッテルを貼られる事でもあった。電気技術分野への研究意欲と自信は大きかった。しかし、電荷否定への歩みは自分自身を、その知識をすべて破棄しなければ、新たな道を歩む自分を見出せない知的破壊の闇に突き落とされる事でもあった。2011年3月11日の東日本大震災で、日本物理学会第66回年次大会も中止になった。新潟市のホテル宿泊予約も全て取り消しという誠に大きな損害を関係者にお掛けする結果になった。今日はこの4月、桜が咲き、新入学の初々しい顔が集うこの時期に、挑戦の原点である『電荷とは何か』を取り上げるに相応しいと思う。電荷の存在を否定する事は『原子構造論』で原子核の周りを電子が回転する外殻電子軌道論さえ否定することである。プラス電荷の『陽子』とマイナス電荷の『電子』が電気的なクーロン力で引きあう釣り合い論も否定しなければならないのである。営々と築き上げてきた歴史的原子構造論と言われようが、そんな物は何の役にも立たないのである。理論屋が理論の砦に閉じこもる為の城壁みたいな役にだけ役立つ代物である。この『電荷』概念を論じるには、何故『電荷』を必要と考えたかを振り返って見なければなるまい。それは摩擦に因る吸引力の謎解きの必要性もあっただろう。力の原因を『電荷』に求めた結果と観る。そこで、クーロンの法則を斬る (2013/01/06)で記事にした。

う事であった。物理学に関する『問答』の始まりであった。それは同時に自分自身との戦いを始める事であった。電気磁気学という物理学の中心的基盤がその電荷に論拠を置いて構築されている。その根源的科学常識を疑う言説は、到底科学の世界に受け入れられる筈はなかった。それは『あいつはとうとう狂った』というレッテルを貼られる事でもあった。電気技術分野への研究意欲と自信は大きかった。しかし、電荷否定への歩みは自分自身を、その知識をすべて破棄しなければ、新たな道を歩む自分を見出せない知的破壊の闇に突き落とされる事でもあった。2011年3月11日の東日本大震災で、日本物理学会第66回年次大会も中止になった。新潟市のホテル宿泊予約も全て取り消しという誠に大きな損害を関係者にお掛けする結果になった。今日はこの4月、桜が咲き、新入学の初々しい顔が集うこの時期に、挑戦の原点である『電荷とは何か』を取り上げるに相応しいと思う。電荷の存在を否定する事は『原子構造論』で原子核の周りを電子が回転する外殻電子軌道論さえ否定することである。プラス電荷の『陽子』とマイナス電荷の『電子』が電気的なクーロン力で引きあう釣り合い論も否定しなければならないのである。営々と築き上げてきた歴史的原子構造論と言われようが、そんな物は何の役にも立たないのである。理論屋が理論の砦に閉じこもる為の城壁みたいな役にだけ役立つ代物である。この『電荷』概念を論じるには、何故『電荷』を必要と考えたかを振り返って見なければなるまい。それは摩擦に因る吸引力の謎解きの必要性もあっただろう。力の原因を『電荷』に求めた結果と観る。そこで、クーロンの法則を斬る (2013/01/06)で記事にした。

電荷その物を空間の実像としてどんな風に描けますか? 電子に付随する『電荷』という物でなく、電荷その物の実像を尋ねるのである。同様に、陽子に付随するプラス電荷という意味で無く、プラス電荷その物の実像を尋ねるのである。この度の大震災で、空恐ろしい事態を引き起した。安全神話の原発破壊事件。その放射性物質拡散が科学技術の未熟さを露呈した。専門家という虚像が崩壊したと私には見えた。素粒子論もその怪しさの一端にある。原子核崩壊という現象には、正のβ崩壊というのもある。原子核の『陽子』が『中性子』に変換し、その時『陽電子』とニュートリノが放射されると言うのである。それもβ崩壊の放射能(エネルギーの放出)を出すと言う。陽子は中性子と陽電子がその構成要素のように見える。その『陽電子』はプラスの電荷を身にまとった(?)電子という物らしい。その電子にまとわり付いた『プラスの電荷』そのものの空間に実在する実像が「どんな物であるか?」を問い質しているのである。『電荷』の実在性を唱えるなら、その物の実像を提示しなければならないのである。それが科学者の務めであろう。特に素粒子論の研究者は、その電荷の実像を示す努力も無しに、高尚な理論を掲げることは、科学の世界に混乱を引き起すだけであると考える。今回の『福島第1原子力発電所事故』に対応する、現場の技術作業者の過酷な業務に対して、遠くに離れた『原子力推進者集団』の責任者が的確な指示も論理性も示し得ない現実を目の当たりにして、科学理論の虚飾性を強く印象付けたと思った。今強く思う事、それは『電荷』概念の虚飾性に改めて光を当て、その解剖が必要だと思う。『電荷』という物理量が存在するなら、それこそ世界を構成する『素粒子』に位置付けなければならない筈である。電子以上に『電荷』の存在を基本にしなければならない。それならば、『プラスの電荷』と『マイナスの電荷』とがそれぞれ独立した実在性を示す筈であるから、その空間的違いが如何なる物かを示さなければならない筈である。そんな電荷が存在する訳がなかろう。だから科学論が嘘で作られていると言う事に成る。

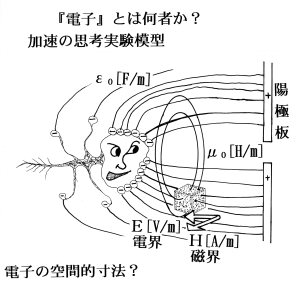

電荷は空間の『電気力線』概念でその特質を表現する。電荷だけで電気現象を論じることはない。電荷概念を論理に取り上げる時は、必ずその担い手である『質量』を必要とする。陽電子や陽子あるいは電子である。その『質量』という物理概念に於いて電荷が論じられる。それは取りも直さず、電荷の実在性 を唱える主体的根拠を主張できない事を物語ると言えよう。私が電子の電荷概念に疑念を抱いた最初の意味を記しておきたい。電子あるいは『電荷』を表現する時、その特質は『電気力線』に拠って表現される。電子は負の電荷を身にまとっていると解釈して、プラスの電荷との間に『電気力線』という線束が生じ、その線に拠ってプラスとマイナスが引きあう引力を生みだすと説明する。それならば、電子が単独に空間に存在する時、その電気力線はどのように表現されるかという事が問題になる。それを左の図のように、全空間に放射状に力線が張り巡らされていると考えれば良いのだろうか。実際はそんな物は無い訳であるから、上図は嘘である。しかし、教科書ではそれを必要とする訳であるから、その矛盾を説き明かすための方策として、一つの表現図案を考えたのである。これが基に成って『問答』が始るのである。

を唱える主体的根拠を主張できない事を物語ると言えよう。私が電子の電荷概念に疑念を抱いた最初の意味を記しておきたい。電子あるいは『電荷』を表現する時、その特質は『電気力線』に拠って表現される。電子は負の電荷を身にまとっていると解釈して、プラスの電荷との間に『電気力線』という線束が生じ、その線に拠ってプラスとマイナスが引きあう引力を生みだすと説明する。それならば、電子が単独に空間に存在する時、その電気力線はどのように表現されるかという事が問題になる。それを左の図のように、全空間に放射状に力線が張り巡らされていると考えれば良いのだろうか。実際はそんな物は無い訳であるから、上図は嘘である。しかし、教科書ではそれを必要とする訳であるから、その矛盾を説き明かすための方策として、一つの表現図案を考えたのである。これが基に成って『問答』が始るのである。 それでは、その電子が運動すると、その力線はどのように変化するかという問いである。電荷が移動すれば、電気力線も変形する筈である。これは、『電荷』や『電気力線』が実在するという論理性の思考過程で考えることであり、どのように考えるかは無限に考え方があろう。運動と電磁気の関係は『光の相対速度』を考えなければならない問題であり、基本的思考の立脚点を明確にする必要がある。その為にアインシュタインの『特殊相対性理論』が詭弁論であるという結論を得るまでに長い時間を要した。その立脚点に立てば、光も日常の生活感覚上で何も不思議な点はなく、生活者の感覚で解釈できるのである。巷に『アインシュタインの崇拝的複雑怪奇なー相対性理論ー解説本』が溢れているが、そんな物は正しくない。話を戻す。電子が運動すれば、その影響は空間的に光速度以下で、必ず遅れるのである。無限速度であれば、電気力線も分布状態に変化は生じない。世界に『無限速度』の現象は無い。光の速度以下で、運動の影響が生じるから、力線の形状も変化すると解釈しなければならない。それも、教科書概念を踏襲するという範囲での話であり、実際はそんな物は無いのである。さて、それでは電子のような物の何か存在する実体が全くないと言うのかと問えば、そうではない。では何が有るかということである。存在するのは『エネルギー』一つである。力を生むのも空間に実在するエネルギーの諸現象である。上の右に示した、運動電子の電気力線は電子が運動するにつれやはり時間的遅れを伴いながら、変化する。電気力線が動けば、電磁気学のマックスウエル方程式が示すところの、電界と磁界の相互作用の解釈に繋がるのである。私が解釈する電磁界理論は『電界』とか『磁界』とかをそれぞれ別の物理量として捉えるのではなく、同一の『エネルギー』の一面的見方が『電界』『磁界』という概念で捉えられているに過ぎないと認識するものである。教科書に従えば、運動する電子が周辺空間に電気力線、磁力線を生む事に成る。電気力線の空間的変化が磁力線の発生と成るのであるから、マックスウエル方程式のままである。その電気力線や磁力線は空間にそのエネルギーを持つ事を教科書でも明確ではないが、電界磁界で捉えるエネルギーとして述べている。では電子が持つエネルギーは幾らと解釈すれば良いかという問題である。この点に関して『電子のエネルギー無限大の矛盾』について指摘したのがP.A.M.DIRACである(磁気モノポールは頂けない)。それは電荷概念そのものの矛盾が故の問題である。物理学の欠陥は『エネルギー』その実在性を認識していない事である。電子の周りの空間に存在するエネルギーをどう認識するかである。その時、電子の範囲は空間的に何処までと解釈するかの困難を伴うのである。エネルギーが存在すれば、それは何物が造り出したものかという極めて素朴で、単純な疑問である。そんな易しい捉え方が、市民の生活に根ざした科学認識に重要な事である。数式が無くても自然現象の本質を説得し、説明できなければ、それは真の科学ではなく、偽物らしく感じざるを得ないのである。

それでは、その電子が運動すると、その力線はどのように変化するかという問いである。電荷が移動すれば、電気力線も変形する筈である。これは、『電荷』や『電気力線』が実在するという論理性の思考過程で考えることであり、どのように考えるかは無限に考え方があろう。運動と電磁気の関係は『光の相対速度』を考えなければならない問題であり、基本的思考の立脚点を明確にする必要がある。その為にアインシュタインの『特殊相対性理論』が詭弁論であるという結論を得るまでに長い時間を要した。その立脚点に立てば、光も日常の生活感覚上で何も不思議な点はなく、生活者の感覚で解釈できるのである。巷に『アインシュタインの崇拝的複雑怪奇なー相対性理論ー解説本』が溢れているが、そんな物は正しくない。話を戻す。電子が運動すれば、その影響は空間的に光速度以下で、必ず遅れるのである。無限速度であれば、電気力線も分布状態に変化は生じない。世界に『無限速度』の現象は無い。光の速度以下で、運動の影響が生じるから、力線の形状も変化すると解釈しなければならない。それも、教科書概念を踏襲するという範囲での話であり、実際はそんな物は無いのである。さて、それでは電子のような物の何か存在する実体が全くないと言うのかと問えば、そうではない。では何が有るかということである。存在するのは『エネルギー』一つである。力を生むのも空間に実在するエネルギーの諸現象である。上の右に示した、運動電子の電気力線は電子が運動するにつれやはり時間的遅れを伴いながら、変化する。電気力線が動けば、電磁気学のマックスウエル方程式が示すところの、電界と磁界の相互作用の解釈に繋がるのである。私が解釈する電磁界理論は『電界』とか『磁界』とかをそれぞれ別の物理量として捉えるのではなく、同一の『エネルギー』の一面的見方が『電界』『磁界』という概念で捉えられているに過ぎないと認識するものである。教科書に従えば、運動する電子が周辺空間に電気力線、磁力線を生む事に成る。電気力線の空間的変化が磁力線の発生と成るのであるから、マックスウエル方程式のままである。その電気力線や磁力線は空間にそのエネルギーを持つ事を教科書でも明確ではないが、電界磁界で捉えるエネルギーとして述べている。では電子が持つエネルギーは幾らと解釈すれば良いかという問題である。この点に関して『電子のエネルギー無限大の矛盾』について指摘したのがP.A.M.DIRACである(磁気モノポールは頂けない)。それは電荷概念そのものの矛盾が故の問題である。物理学の欠陥は『エネルギー』その実在性を認識していない事である。電子の周りの空間に存在するエネルギーをどう認識するかである。その時、電子の範囲は空間的に何処までと解釈するかの困難を伴うのである。エネルギーが存在すれば、それは何物が造り出したものかという極めて素朴で、単純な疑問である。そんな易しい捉え方が、市民の生活に根ざした科学認識に重要な事である。数式が無くても自然現象の本質を説得し、説明できなければ、それは真の科学ではなく、偽物らしく感じざるを得ないのである。

電荷と空間エネルギー 数式が無くても自然現象の本質を云々と言ったその裏で数式に頼る能力の無さを知る。数式の無意味さを説明するには数式を 書かないと無理と言う自分への矛盾をご勘弁いただきたい。電荷に伴う空間のエネルギーと言う意味は何かを解剖してみる。ここで述べることは学校の『電気磁気学』と言う教科で、先生が教科書に従って教える時の内容を復習する様な意味で、先ず解説するのである。それが上の図である。+Q[C]の電荷が空間にあると、その周りには均等に電気力線が球状に放射されると解釈する。半径r[m]の球表面積4πr^2^とεで除する電気力線密度がその点p(r)の『電界強度のベクトルE(r)』だと言うのである。その単位は[V/m]で、1[m]当たりの空間電圧[V]になる。図に示すようにその式の電荷+Q[C]からどうして、単位[V]が出るかは単位換算をしなければならない。

書かないと無理と言う自分への矛盾をご勘弁いただきたい。電荷に伴う空間のエネルギーと言う意味は何かを解剖してみる。ここで述べることは学校の『電気磁気学』と言う教科で、先生が教科書に従って教える時の内容を復習する様な意味で、先ず解説するのである。それが上の図である。+Q[C]の電荷が空間にあると、その周りには均等に電気力線が球状に放射されると解釈する。半径r[m]の球表面積4πr^2^とεで除する電気力線密度がその点p(r)の『電界強度のベクトルE(r)』だと言うのである。その単位は[V/m]で、1[m]当たりの空間電圧[V]になる。図に示すようにその式の電荷+Q[C]からどうして、単位[V]が出るかは単位換算をしなければならない。 それをここに参考に載せる。電荷の単位クーロン[C]はエネルギー、ジュール[J]とファラッド[F]の平方根という奇妙な単位に成る。この表は大変便利だと自負している。電荷に拠る電気力線はそこにエネルギーが同時に存在する事を規定している。そのエネルギーはw(r)の密度で解釈される。このエネルギーは物理学で、電気磁気学で十分認識していないものである。エネルギーの担い手である質量を捉えようが無いから、物理学理論で取り入れると、電荷概念の矛盾を曝す困難に入り込むからであろうかと解釈する。コンデンサ内の電気エネルギー・電界エネルギーは空間媒質の分子誘電分極と言う解釈で説明されるが、点電荷周りの空間エネルギーについては中々分子分極とは言い難いから、エネルギーの存在は目をつむって無視しているのだろう。さてそのp(r)点に、一つの点電荷-q[C]を持ち込んだとする。すると有名な遠隔作用力の『クーロン引力』がたちどころに生じる。このクーロン力が電荷の概念の特徴を備えた大切な『基本法則』と言う事に成っている。そんなものも役に立たない法則ではあるが、教科書では最重要法則である。クーロン力のお陰で、ラザフォードの『原子構造論』が今もって物理学理論の『重層岩盤』と成っているのである。電子のマイナス電荷e=1.602×10^-19^[C]がクーロン力に逆らって、半径rが大きく成る事で電子の軌道エネルギーの増加を生み、量子力学論の光の放射原理の解釈に繋がって来るのである。その原子論では、原子核の陽子と軌道電子との力、万有引力とクーロン力の兼ね合いで論じられているが、その間に存在する『電界に拠る空間エネルギー』等は何の解釈の対象にもならないのである。要するに『エネルギー』は質量が無いとその存在を認識できないのが『物理学理論』である。当然であるが、電子その物も空間に存在すると仮定すれば、その周りには空間のエネルギーを身に纏っている筈である。なお、単位換算については少し纏めて、エネルギー[J(ジュール)]とJHFM単位系 に記してある。この辺で一応、この項は終わりとしておき『原子論』について改めて別の標題で論じる事にしたい。未だに『原子構造論』の記事を纏めていない。電子スピンの解釈そのものが、円環電流との相似概念で解釈されている事に、違和感を禁じ得ない。電子スピンとは?-その空間像ー にエネルギー流としての解釈を示した。原子構造の合理的な解釈は、外殻表面に分布した電子に代わる磁気スピンの繋ぎ手の像で捉えるべきであると考える。「電荷棄却の電子スピン像と原子模型」 日本物理学会講演概要集第64巻2号1分冊、p.18. (2009) に概要は記してある。電荷概念に依存した物理学基礎理論は、その曖昧さに耐えられない筈である。 『電子』とは?-物理学的「お化け概念–。この「お化け概念」を改めて、電流計は何を計るか の末尾に述べた。その図をここにも示したい。

それをここに参考に載せる。電荷の単位クーロン[C]はエネルギー、ジュール[J]とファラッド[F]の平方根という奇妙な単位に成る。この表は大変便利だと自負している。電荷に拠る電気力線はそこにエネルギーが同時に存在する事を規定している。そのエネルギーはw(r)の密度で解釈される。このエネルギーは物理学で、電気磁気学で十分認識していないものである。エネルギーの担い手である質量を捉えようが無いから、物理学理論で取り入れると、電荷概念の矛盾を曝す困難に入り込むからであろうかと解釈する。コンデンサ内の電気エネルギー・電界エネルギーは空間媒質の分子誘電分極と言う解釈で説明されるが、点電荷周りの空間エネルギーについては中々分子分極とは言い難いから、エネルギーの存在は目をつむって無視しているのだろう。さてそのp(r)点に、一つの点電荷-q[C]を持ち込んだとする。すると有名な遠隔作用力の『クーロン引力』がたちどころに生じる。このクーロン力が電荷の概念の特徴を備えた大切な『基本法則』と言う事に成っている。そんなものも役に立たない法則ではあるが、教科書では最重要法則である。クーロン力のお陰で、ラザフォードの『原子構造論』が今もって物理学理論の『重層岩盤』と成っているのである。電子のマイナス電荷e=1.602×10^-19^[C]がクーロン力に逆らって、半径rが大きく成る事で電子の軌道エネルギーの増加を生み、量子力学論の光の放射原理の解釈に繋がって来るのである。その原子論では、原子核の陽子と軌道電子との力、万有引力とクーロン力の兼ね合いで論じられているが、その間に存在する『電界に拠る空間エネルギー』等は何の解釈の対象にもならないのである。要するに『エネルギー』は質量が無いとその存在を認識できないのが『物理学理論』である。当然であるが、電子その物も空間に存在すると仮定すれば、その周りには空間のエネルギーを身に纏っている筈である。なお、単位換算については少し纏めて、エネルギー[J(ジュール)]とJHFM単位系 に記してある。この辺で一応、この項は終わりとしておき『原子論』について改めて別の標題で論じる事にしたい。未だに『原子構造論』の記事を纏めていない。電子スピンの解釈そのものが、円環電流との相似概念で解釈されている事に、違和感を禁じ得ない。電子スピンとは?-その空間像ー にエネルギー流としての解釈を示した。原子構造の合理的な解釈は、外殻表面に分布した電子に代わる磁気スピンの繋ぎ手の像で捉えるべきであると考える。「電荷棄却の電子スピン像と原子模型」 日本物理学会講演概要集第64巻2号1分冊、p.18. (2009) に概要は記してある。電荷概念に依存した物理学基礎理論は、その曖昧さに耐えられない筈である。 『電子』とは?-物理学的「お化け概念–。この「お化け概念」を改めて、電流計は何を計るか の末尾に述べた。その図をここにも示したい。 電子像?

電子像?